肠易激综合征伴有便秘可通过调整饮食、补充膳食纤维、药物治疗、心理干预、物理治疗等方式改善。肠易激综合征可能与胃肠动力异常、内脏高敏感性、肠道菌群失调等因素有关,通常表现为腹痛、腹胀、排便习惯改变等症状。

1、调整饮食

每日规律进食,避免暴饮暴食或过度节食。减少摄入产气食物如豆类、洋葱、碳酸饮料等,限制高脂肪、辛辣刺激食物。可少量多餐,选择易消化的食物如米粥、蒸蛋等。适当增加水分摄入,每日饮水量保持在1500-2000毫升,有助于软化粪便。

2、补充膳食纤维

可溶性膳食纤维如果胶、低聚果糖等能吸收水分形成凝胶,促进肠道蠕动。推荐每日摄入25-30克膳食纤维,来源包括燕麦、苹果、西蓝花等。需注意逐渐增加纤维摄入量,避免短期内大量摄入导致腹胀加重。麸皮等不可溶性纤维可能加重部分患者症状,需个体化调整。

3、药物治疗

容积性泻药如欧车前亲水胶散能增加粪便体积。渗透性泻药如乳果糖口服溶液通过渗透作用软化粪便。促动力药如枸橼酸莫沙必利片可改善胃肠蠕动。解痉药如匹维溴铵片能缓解肠道痉挛。益生菌制剂如双歧杆菌三联活菌胶囊可调节肠道微生态。具体用药需在医生指导下选择,避免长期依赖刺激性泻药。

4、心理干预

焦虑、抑郁等情绪障碍可能加重症状。认知行为疗法有助于建立正确的疾病认知。放松训练如腹式呼吸、渐进性肌肉放松可降低内脏敏感性。必要时可遵医嘱使用抗焦虑药物如盐酸帕罗西汀片。保持规律作息,保证充足睡眠,每日进行30分钟中等强度运动如散步、瑜伽等。

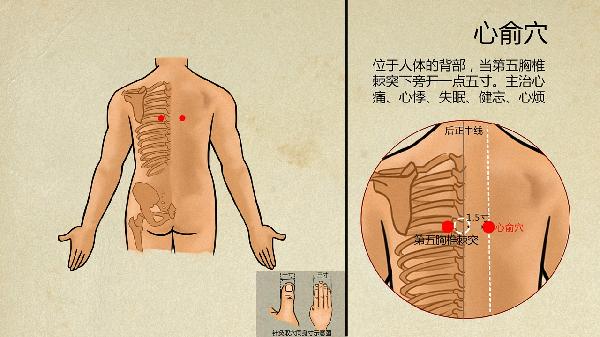

5、物理治疗

腹部按摩可沿结肠走行方向进行顺时针环形按摩,每次10-15分钟。热敷腹部有助于缓解肠道痉挛。生物反馈治疗能帮助患者感知并控制盆底肌功能。针灸治疗可选择足三里、天枢等穴位调节胃肠功能。严重便秘者可尝试灌肠治疗,但不宜频繁使用。

肠易激综合征伴有便秘患者需建立规律的排便习惯,每日固定时间如早餐后尝试排便。避免过度用力排便,可采取蹲姿或使用脚凳抬高双膝。记录饮食与症状变化有助于识别诱发因素。症状持续不缓解或出现体重下降、便血等警报症状时,应及时就医排除器质性疾病。长期管理需结合生活方式调整与个性化治疗方案。