艾灸后出现阴部瘙痒伴豆腐渣状分泌物,多与湿热下注、菌群失衡或过敏反应有关,常见诱因包括艾灸温度过高、体质敏感、局部卫生欠佳等。可通过调整艾灸方法、中药熏洗、保持清洁等方式缓解,若症状持续需排除霉菌性阴道炎等妇科疾病。

1、湿热下注:

艾灸产生的温补作用可能加重体内湿热,尤其对于脾虚湿盛体质者。湿热循经下注至阴部,可引发局部潮热瘙痒,分泌物黏稠如豆腐渣。中医建议配合清热利湿的穴位如阴陵泉、三阴交,避免过度艾灸关元等温补穴位。

2、菌群失衡:

艾烟高温可能破坏阴道微环境平衡,导致条件致病菌过度繁殖。典型表现为外阴灼痒、白色凝乳状分泌物,需与念珠菌感染鉴别。建议艾灸时避开会阴区,结束后用温水清洗,必要时使用苦参、黄柏等中药煎汤坐浴。

3、过敏反应:

部分人群对艾绒燃烧释放的挥发物过敏,可能引发接触性皮炎。症状包括外阴红肿、刺痒伴少量分泌物,通常24小时内自行消退。首次艾灸前可于手臂内侧测试过敏反应,选择精制艾条减少杂质刺激。

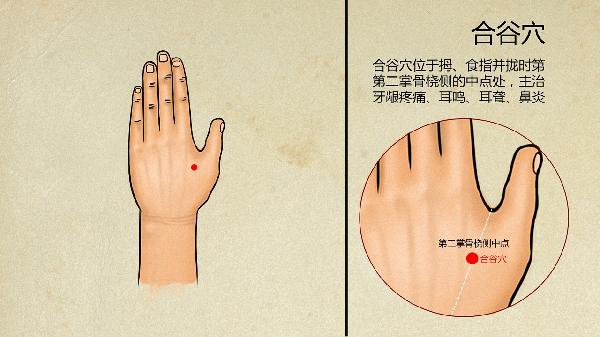

4、操作不当:

艾灸距离过近或时间过长可能导致局部皮肤烫伤,继发感染时会出现异常分泌物。需确保艾条与皮肤保持3-5厘米距离,单穴艾灸不超过15分钟。出现水疱应立即停止,用生理盐水清洁后涂抹紫草油。

5、潜在感染:

原有阴道炎患者在艾灸后可能症状加重,豆腐渣样分泌物常见于霉菌性阴道炎急性发作。需进行白带常规检查,确诊后可配合中药熏洗方如蛇床子、地肤子、百部煎汤,避免自行冲洗破坏黏膜屏障。

日常需选择棉质透气内裤,艾灸后2小时内避免接触冷水。饮食宜清淡,少食辛辣甜腻之物,可适量饮用薏苡仁赤小豆粥健脾祛湿。症状持续3天未缓解或伴有尿痛、下腹坠胀时,应及时到妇科进行分泌物检测,排除混合感染。治疗期间暂停艾灸,恢复后再次施灸需缩短时间至5-10分钟,优先选择隔姜灸等温和灸法。