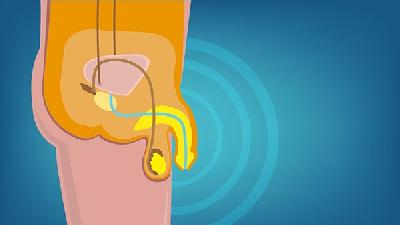

尿道下裂是一种常见的先天性泌尿生殖系统畸形,主要表现为尿道开口不在阴茎头部正常位置,而是位于阴茎腹侧、阴囊或会阴部。其发生与遗传、环境、生理等多种因素有关,治疗以手术矫正为主,早期干预效果较好。

1、遗传因素:尿道下裂具有一定的家族遗传倾向,部分患者存在染色体异常或基因突变。研究表明,某些基因如HOXA13、FGF8等与尿道发育密切相关,其突变可能导致尿道下裂。对于有家族史的家庭,建议进行遗传咨询,了解相关风险。

2、环境因素:孕期暴露于某些环境污染物或药物可能增加胎儿发生尿道下裂的风险。例如,孕妇接触农药、塑料制品中的内分泌干扰物,或服用某些抗癫痫药物、激素类药物等,可能影响胎儿尿道发育。孕期应避免接触有害物质,遵医嘱用药。

3、生理因素:胎儿在发育过程中,尿道沟闭合不全或阴茎发育异常可能导致尿道下裂。这种情况可能与母体激素水平异常、胎儿内分泌系统发育障碍等有关。孕期定期产检,监测胎儿发育情况,有助于早期发现问题。

4、外伤:虽然罕见,但孕期腹部受到外力撞击或胎儿在子宫内受到压迫,也可能影响尿道发育,导致尿道下裂。孕妇应注意保护腹部,避免剧烈运动或意外伤害。

5、病理因素:某些疾病如先天性肾上腺皮质增生症、染色体异常综合征等,可能伴随尿道下裂的发生。这些疾病通常伴有其他系统异常,需综合治疗。对于疑似病例,应进行全面检查,明确诊断。

治疗方面,手术是尿道下裂的主要治疗手段,通常在患儿6个月至2岁之间进行。手术方式包括尿道成形术、阴茎矫直术等,具体选择取决于畸形的严重程度和位置。术后需注意护理,预防感染和并发症。饮食上,建议多摄入富含蛋白质和维生素的食物,如鸡蛋、牛奶、新鲜蔬果,促进伤口愈合。运动方面,术后初期应避免剧烈活动,待恢复后可进行适量运动,如散步、游泳,增强体质。

尿道下裂的早期诊断和干预对患儿的心理和生理健康至关重要。家长应密切关注孩子的发育情况,发现异常及时就医。通过科学治疗和精心护理,大多数患儿能够获得良好的治疗效果,恢复正常生活。