艾灸后皮肤出现水珠多由体内寒湿外排或操作不当引起,主要有局部温度过高、体质寒湿重、艾灸时间过长、穴位敏感度差异、排病反应五种原因。

1、温度过高:

艾灸时火头距离皮肤过近或艾条燃烧过旺,会导致局部温度急剧升高。高温刺激促使皮下组织液渗出,形成透明水珠。这种情况水珠分布均匀,多伴随皮肤轻微发红,调整艾条高度后即可缓解。

2、寒湿体质:

中医认为寒湿体质者艾灸时易出现"灸花",即皮肤渗出水珠。这类人群多伴有舌苔白腻、肢体沉重等症状,水珠常呈清稀状且带凉感,是体内湿气通过毛孔排出的表现,持续艾灸后症状会逐渐减轻。

3、时间过长:

单次艾灸超过40分钟可能造成毛细血管扩张过度。长时间温热刺激使组织液代谢加速,超出皮肤吸收能力时,多余水分会凝结成珠。建议每个穴位艾灸15-20分钟,体质虚弱者适当缩短时间。

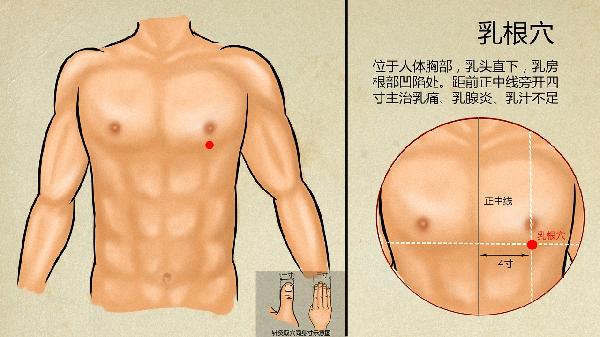

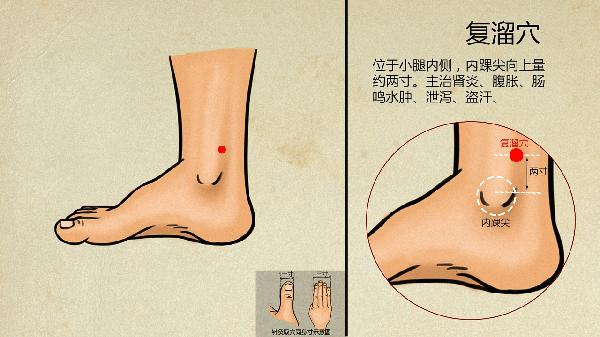

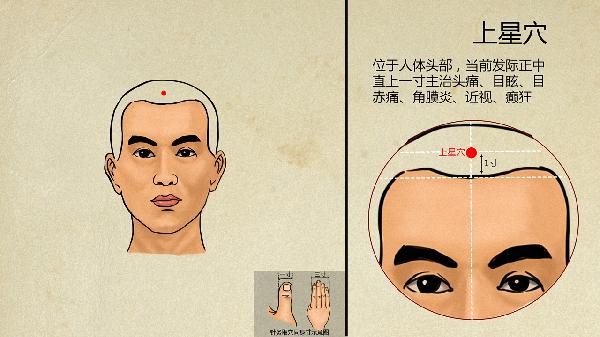

4、穴位差异:

足三里、关元等补益穴位更易出现排湿反应。这些穴位多位于肌肉丰厚处,对艾热敏感度高,能有效激发经气运行。水珠多集中在特定穴位周围,属正常得气现象,表明穴位选择准确。

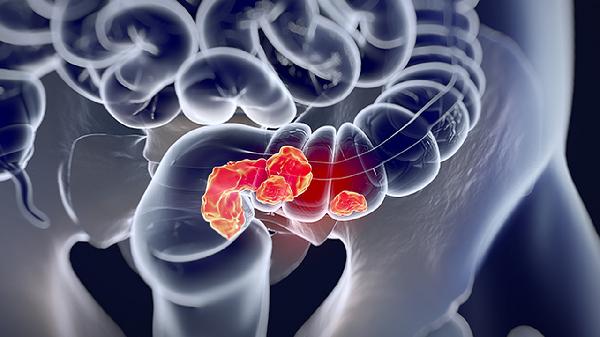

5、排病反应:

部分慢性病患者初期艾灸会出现强烈排湿。水珠可能混有黄色分泌物,这是病邪外透的表现,常见于风湿性关节炎、慢性支气管炎等寒湿病症,持续3-5次艾灸后反应会自然消失。

艾灸后出现水珠期间应注意保暖避风,可饮用生姜红枣茶辅助驱寒。保持施灸部位干燥清洁,避免抓挠。建议搭配足三里、阴陵泉等健脾祛湿穴位,每周3次规律施灸。寒湿重者可配合花椒水泡脚,忌食生冷瓜果。若水珠浑浊伴皮肤溃烂需暂停艾灸并及时就医。