膜性肾病的中医治疗方法主要有中药汤剂、中成药、针灸疗法、食疗调理和情志调护。膜性肾病属于中医水肿、虚劳等范畴,多与脾肾阳虚、湿热瘀阻有关,需结合辨证施治。

1、中药汤剂

根据证型选用不同方剂,脾肾阳虚型可用真武汤加减,含附子、茯苓、白术等温阳利水;湿热瘀阻型可选三仁汤合血府逐瘀汤,含薏苡仁、桃仁、红花等清热化湿活血。需由中医师根据舌脉象调整组方,每日1剂水煎分服,疗程通常3-6个月。服药期间忌食生冷油腻,监测尿蛋白变化。

2、中成药

黄葵胶囊可清利湿热,适用于湿热型蛋白尿;百令胶囊含发酵冬虫夏草菌粉,能补肺益肾;雷公藤多苷片具有免疫调节作用,但需警惕肝毒性。使用中成药须严格遵医嘱,避免与西药免疫抑制剂叠加不良反应。定期复查肝肾功能及尿常规。

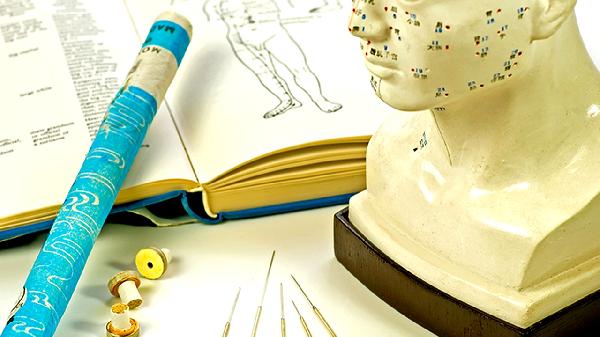

3、针灸疗法

选取肾俞、脾俞、足三里等穴位,采用温针灸或电针刺激,每周3次,每次留针20分钟。可配合艾灸关元、气海等穴温补脾肾。针灸能调节免疫功能,改善肾脏微循环,但皮肤感染或凝血障碍者禁用。需由专业针灸师操作。

4、食疗调理

脾虚湿盛者可用薏苡仁30克、赤小豆20克煮粥;肾阳不足者可食用黑豆核桃粥。每日适量摄入山药、芡实等健脾食材,限制食盐每日不超过3克。避免海鲜发物及辛辣刺激食物,优质蛋白选择鸡蛋清、瘦肉等。

5、情志调护

通过五音疗法、冥想等方式疏解焦虑情绪,肝气郁结者可配合柴胡疏肝散。保持规律作息,避免过度劳累。家属应协助患者建立治疗信心,避免情绪波动加重病情。可加入病友互助小组进行心理疏导。

中医治疗需坚持3个月以上评估疗效,期间定期监测24小时尿蛋白定量和血清白蛋白。若出现严重水肿或肌酐快速上升,应及时联合西医治疗。日常注意防寒保暖,适度练习八段锦等柔缓运动,避免剧烈活动加重蛋白尿。严格限制每日饮水量,记录出入量变化。