学会适当的放弃是一种心理成熟的表现,能够帮助个体减少内耗并实现更高效的人生转向。放弃并非失败,而是对资源与目标的理性权衡,主要涉及认知调整、情绪管理、行为决策三个层面。

一、认知重构

当个体长期投入却无法达成目标时,持续坚持可能导致沉没成本谬误。此时需要区分固执与坚韧的界限,通过成本收益分析评估目标可行性。心理学中的目标脱离理论指出,主动放弃不可行目标能释放心理资源,为更有价值的事务腾出认知空间。例如职业转型中放弃不适合的岗位,往往能发现更匹配的发展路径。

二、情绪处理

放弃常伴随失落感与自我怀疑,这与大脑的损失厌恶机制有关。正念练习可帮助接纳负面情绪,将注意力转向新机会。研究显示,用成长型思维看待放弃经历的人,抑郁概率显著降低。情感层面完成告别仪式,如书面总结或象征性行为,有助于心理closure的实现。

三、决策技术

采用10-10-10法则评估放弃后果:10天后、10个月后、10年后的影响差异。清单法可系统比较各选项的优先级,避免情感干扰。重大决策前可设置止损点与评估周期,当关键指标持续未达标时,放弃就成为数据支撑的理性选择而非冲动行为。

四、关系边界

人际交往中的适度放弃体现为健康边界建立。对消耗型关系说不,本质是对自我价值的维护。家庭治疗理论强调,过度承担他人责任会破坏关系平衡,适时退出恶性互动模式反而可能促使对方成长。

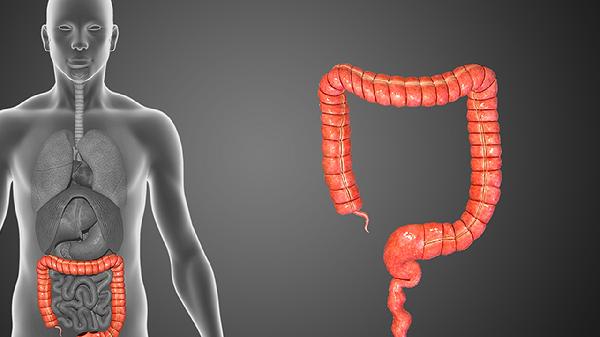

五、资源再分配

放弃节省的时间精力需导向新目标才能形成正向循环。执行意图策略即"如果-那么"计划能促进资源转移,例如放弃无效社交后,可将晚上八点到九点固定为技能提升时段。神经可塑性研究证实,大脑会对新投入领域快速建立神经联结。

实施放弃策略时需注意区分暂时搁置与永久放弃,前者保留重启可能性。建立弹性评估机制,定期回顾已放弃事项的实际影响。培养替代性兴趣作为心理缓冲,当主要目标受挫时可提供情绪支持。记录放弃决策带来的积极变化,强化适应性行为的正向反馈。最终目的是形成动态平衡的人生管理体系,使每次放弃都成为优化生命质量的战略调整。