疏离型人格的形成可能由童年情感忽视、不安全依恋模式、创伤性经历、社会适应不良、遗传与神经生物学因素共同导致。

1、童年情感忽视:

早期养育者长期缺乏情感回应会阻碍个体发展基本信任感。儿童在需要安抚时得不到关注,逐渐形成“情感表达无用”的认知模式,成年后表现为回避亲密关系。这种忽视不一定是虐待,更常见于父母因工作压力或自身心理问题导致的持续性情感缺席。

2、不安全依恋模式:

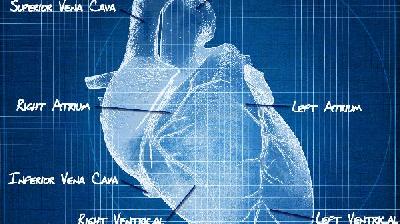

矛盾型或回避型依恋会延续至成人期。当婴幼儿发现哭泣无法唤来照顾者,或照顾者态度反复无常时,会形成“靠近-回避”冲突。这种依恋创伤导致大脑边缘系统过度警觉,将人际关系默认为潜在威胁源,形成防御性疏离机制。

3、创伤性经历:

重大背叛事件如被重要他人欺骗、霸凌或抛弃会强化疏离倾向。青少年时期遭遇社交挫败后,个体会通过主动切断联系来避免二次伤害。创伤记忆会使杏仁核敏感化,导致对他人微表情产生过度负面解读。

4、社会适应不良:

长期处于高压竞争环境可能诱发适应性疏离。当个体反复经历人际互动带来的挫败感时,大脑前额叶会逐渐形成“独处更高效”的认知偏好。现代社会的快节奏和数字化社交进一步减少了深度情感连接的机会。

5、遗传与神经因素:

双生子研究显示人格特质40%-60%受遗传影响。疏离倾向者往往具有更活跃的默认模式网络,独处时大脑愉悦中枢激活度更高。多巴胺受体基因变异也可能导致社交奖励敏感性降低。

改善疏离型人格需建立渐进式社交训练,从低压力互动开始培养安全感。正念练习有助于觉察自动回避反应,认知重构能修正“人际关系必然带来伤害”的错误信念。规律进行需要合作的身体活动如双人瑜伽、团体舞蹈,能通过非语言连接重建信任感。饮食中增加富含欧米伽3脂肪酸的深海鱼、坚果等食物,可辅助调节情绪调节相关的神经传导功能。每日15分钟阳光照射能促进血清素分泌,缓解社交焦虑的生理基础。