拔罐疗法最早可追溯至中国古代,具体发明者尚不明确,但历史文献记载表明其在春秋战国时期已广泛应用。五十二病方等古籍中详细描述了拔罐的使用方法,表明其历史悠久且代代传承。拔罐疗法通过负压吸附皮肤,促进气血流通,具有祛寒、消肿、止痛等功效。

1、拔罐疗法的起源

拔罐疗法最早出现在中国古代,可能是由民间经验逐渐总结而来。黄帝内经等医学典籍中记载了拔罐的理论基础,强调其通过调节气血、疏通经络来治疗疾病。春秋战国时期,拔罐被用于治疗风湿、肌肉疼痛等症状,其操作简单、效果显著,逐渐成为中医的重要组成部分。

2、拔罐的发展与演变

随着时间的推移,拔罐疗法不断发展和完善。汉代名医张仲景在伤寒杂病论中进一步阐述了拔罐的应用范围。唐代孙思邈的千金方则详细记载了拔罐的具体操作方法,包括火罐、水罐和空气罐等多种形式。宋代以后,拔罐疗法逐渐普及,成为民间和医家常用的治疗手段。

3、拔罐的现代应用

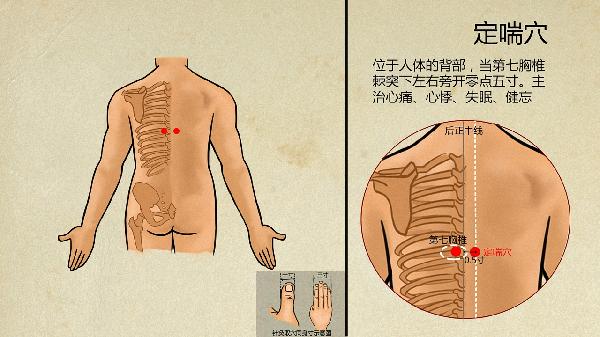

现代医学研究表明,拔罐疗法通过负压作用,可以改善局部血液循环,缓解肌肉紧张,促进代谢废物的排出。其广泛应用于治疗颈椎病、肩周炎、腰肌劳损等疾病。拔罐的操作方法也在不断创新,如结合针灸、推拿等其他中医疗法,提升治疗效果。

4、拔罐的具体操作与注意事项

拔罐常用的操作方法包括火罐、气罐和药罐。火罐通过燃烧酒精棉球产生负压;气罐使用抽气装置形成负压;药罐则在罐内加入中药,增强疗效。操作时需注意选择适当的部位,避免在皮肤破损、感染或血管密集处拔罐。拔罐后可能出现皮肤淤血,属正常现象,无需过度担心。

5、拔罐的禁忌与注意事项

拔罐虽疗效显著,但并非人人适用。孕妇、体质虚弱者、皮肤过敏者应避免使用。拔罐时间不宜过长,一般控制在10-15分钟以内。拔罐后应注意保暖,避免受风受寒。若出现不适,如头晕、恶心等症状,应立即停止操作并就医。

拔罐疗法作为中医的重要组成部分,具有悠久的历史和广泛的临床应用。通过科学合理的操作,可以有效缓解多种疾病症状,促进身体健康。了解拔罐的起源、发展和操作方法,有助于更好地利用这一传统疗法,提升生活质量。