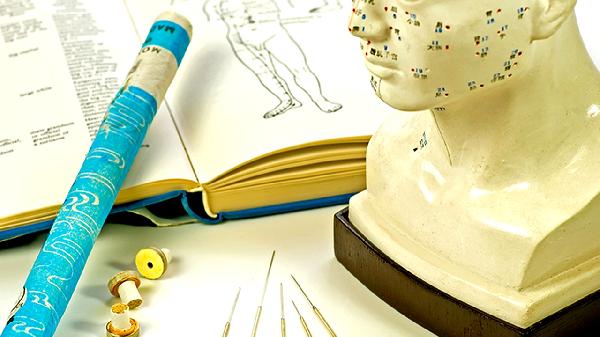

针灸是一种传统中医疗法,通过刺激特定穴位调节气血,达到治疗疾病和保健的效果。其作用包括缓解疼痛、调节免疫、改善睡眠等,但也可能伴随轻微副作用,如局部疼痛、瘀血或晕针。针灸需由专业医师操作,避免不当使用。

1、针灸的作用

针灸通过刺激经络穴位,调节气血运行,改善身体功能。其作用主要体现在以下几个方面:

缓解疼痛:针灸常用于治疗慢性疼痛,如关节炎、偏头痛、腰背痛等。通过刺激穴位,促进内啡肽释放,减轻疼痛感。

调节免疫:针灸可增强免疫功能,帮助身体抵抗疾病。例如,针灸足三里穴可提高白细胞活性,增强抗病能力。

改善睡眠:针灸通过调节神经系统,缓解焦虑和压力,改善失眠问题。常用穴位如神门穴、安眠穴等。

2、针灸的副作用

尽管针灸安全性较高,但仍可能伴随一些轻微副作用:

局部疼痛或瘀血:针刺后可能出现局部疼痛或皮下瘀血,通常几天内自行消退。

晕针:部分患者可能因紧张或体质原因出现晕针现象,表现为头晕、恶心等。操作时需保持放松,避免空腹针灸。

感染风险:若针具消毒不彻底,可能引发感染。选择正规医疗机构至关重要。

3、针灸的注意事项

为确保针灸的安全性和效果,需注意以下几点:

选择专业医师:针灸操作需由持证中医师进行,避免非专业人士操作。

告知身体状况:针灸前需告知医师自身健康状况,如是否怀孕、有无出血倾向等。

避免空腹针灸:空腹状态下针灸可能增加晕针风险,建议针灸前适量进食。

针灸作为一种有效的治疗手段,在缓解疼痛、调节免疫等方面具有显著效果,但也需注意其可能的副作用和操作规范。选择正规医疗机构和专业医师,合理使用针灸,才能最大化其益处,减少风险。