低自尊通常与后天养育环境密切相关,但先天气质类型也可能有一定影响。低自尊的形成主要有家庭教养方式、童年创伤经历、社会比较压力、神经生物学基础、基因遗传倾向等因素。

1、家庭教养方式

父母采用否定式教育或过度保护都可能损害孩子的自我价值感。经常被批评指责的儿童容易内化负面评价,形成我不够好的核心信念。过度干涉则会剥夺孩子发展自主能力的机会,导致其依赖外界评价。这类家庭环境会持续削弱个体建立健康自尊的基础。

2、童年创伤经历

早期遭受虐待、忽视或情感剥夺会严重影响自尊发展。被重要抚养人长期贬低的孩子,大脑会形成负面自我图式。这种创伤性体验可能持续影响成年后的人际关系模式,表现为过度敏感或自我贬低等低自尊特征。

3、社会比较压力

在竞争性环境中频繁被拿来与他人比较,会强化个体的不足感。父母若习惯用别人家孩子作为标准,孩子可能形成永远不够好的认知偏差。这种横向比较会阻碍个体建立稳定的自我认同,导致价值感波动。

4、神经生物学基础

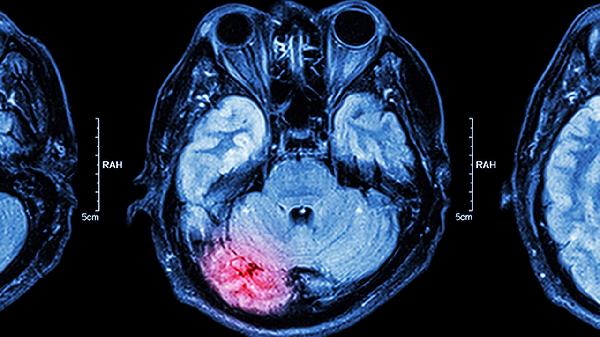

部分人群的杏仁核过度活跃可能导致对负面评价更敏感。这类神经特质使人更容易记住批评而非赞美,形成消极自我关注的认知模式。这种生理倾向可能放大环境中的负面反馈,但与后天养育的交互作用更为关键。

5、基因遗传倾向

双生子研究显示自尊水平存在中等遗传度,但基因表达受环境影响显著。某些基因可能增加情绪敏感特质,但需要与不利环境共同作用才会发展为低自尊。遗传因素更多是赋予易感性而非决定性。

改善低自尊需要多维度干预,包括识别自动化负性思维、建立客观自我评价、发展优势领域能力等认知行为训练。规律运动有助于提升神经可塑性,团体辅导能修复关系创伤。关键是通过持续练习重建自我接纳,逐步替代原有的否定性自我概念。养育者应注意给予具体而非笼统的表扬,帮助孩子形成稳定的能力认同。