肾小管损伤可能导致尿量减少,因为肾小管在尿液生成和浓缩过程中起关键作用。肾小管损伤的原因包括药物毒性、感染、缺血等,治疗方法需根据具体病因进行针对性干预,如停用肾毒性药物、抗感染治疗、改善肾脏血流等。

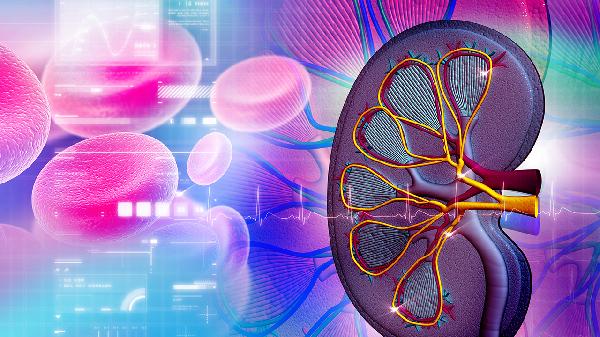

1、肾小管损伤与尿少的关系

肾小管是肾脏的重要组成部分,负责重吸收水分和电解质,同时分泌废物。当肾小管受损时,其重吸收功能可能受到影响,导致尿液浓缩能力下降,进而出现尿量减少。肾小管损伤还可能引发肾小管坏死或阻塞,进一步影响尿液的生成和排出。

2、肾小管损伤的常见原因

药物毒性:某些药物如非甾体抗炎药、抗生素如氨基糖苷类可能直接损伤肾小管。

感染:细菌或病毒感染可能引发肾小管炎症,导致功能受损。

缺血:肾脏血流不足可能导致肾小管缺血性损伤,常见于休克、心力衰竭等情况。

其他原因:重金属中毒、自身免疫性疾病等也可能导致肾小管损伤。

3、肾小管损伤的治疗方法

停用肾毒性药物:如发现药物引起的肾小管损伤,应立即停用相关药物,并咨询医生调整治疗方案。

抗感染治疗:对于感染引起的肾小管损伤,需根据病原体类型使用抗生素或抗病毒药物。

改善肾脏血流:对于缺血性损伤,可通过补液、使用血管活性药物等方式改善肾脏血流。

支持治疗:包括维持水电解质平衡、营养支持等,帮助肾脏功能恢复。

4、预防与日常管理

避免滥用药物:尤其是肾毒性药物,需在医生指导下使用。

控制基础疾病:如高血压、糖尿病等可能影响肾脏功能的疾病需积极治疗。

定期检查:对于高危人群,如老年人、慢性肾病患者,应定期进行肾功能检查,早期发现并干预肾小管损伤。

肾小管损伤可能导致尿量减少,但通过及时识别病因并采取针对性治疗,可以有效改善症状并保护肾脏功能。日常生活中,注意避免肾毒性因素、控制基础疾病以及定期检查,是预防肾小管损伤的重要措施。如果出现尿量明显减少或其他肾脏相关症状,应及时就医,以免延误治疗。