蛋白漏出性胃肠病是一种由于胃肠道黏膜损伤导致血浆蛋白异常丢失的疾病,常见症状包括水肿、低蛋白血症和腹泻。治疗方法包括药物治疗、饮食调整和病因治疗。遗传、环境因素、生理因素、外伤和病理变化均可能导致该病。

1、遗传因素:某些遗传性疾病如先天性淋巴管扩张症可能导致蛋白漏出性胃肠病。这类疾病通常与基因突变有关,患者可能出现胃肠道淋巴管异常扩张,导致蛋白流失。治疗上,基因治疗和免疫调节药物如环孢素可能有效。

2、环境因素:长期暴露于某些化学物质或辐射环境中可能损伤胃肠道黏膜,引发蛋白漏出性胃肠病。避免接触有害物质,改善生活环境是预防的关键。治疗上,可使用黏膜保护剂如硫糖铝和抗氧化剂如维生素E。

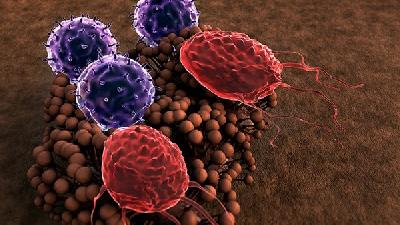

3、生理因素:胃肠道功能紊乱、慢性炎症或感染可能导致黏膜损伤,进而引发蛋白漏出性胃肠病。常见病因包括克罗恩病和溃疡性结肠炎。治疗上,抗炎药物如5-氨基水杨酸和免疫抑制剂如硫唑嘌呤可有效控制病情。

4、外伤:腹部外伤或手术可能导致胃肠道黏膜损伤,引发蛋白漏出性胃肠病。及时处理外伤,避免感染是关键。治疗上,可使用抗生素如头孢曲松和促进伤口愈合的药物如重组人表皮生长因子。

5、病理变化:某些疾病如胃癌、淋巴瘤可能导致胃肠道黏膜损伤,引发蛋白漏出性胃肠病。早期诊断和治疗原发病是预防蛋白漏出的关键。治疗上,手术切除肿瘤、化疗和放疗是常用方法。

饮食调整方面,建议增加高蛋白食物如鸡蛋、鱼类和豆类,避免高脂肪和刺激性食物。运动方面,适量有氧运动如散步和游泳有助于改善胃肠道功能。

蛋白漏出性胃肠病的治疗需综合考虑病因和患者具体情况,早期诊断和及时治疗是关键。通过药物治疗、饮食调整和病因治疗,可以有效控制病情,改善患者生活质量。定期体检和健康生活方式有助于预防该病的发生。