越来越懒了可能由心理因素、生理状态、环境变化、慢性疾病、药物副作用等原因引起,可通过调整作息、心理干预、改善饮食、适度运动、就医检查等方式改善。

1、心理因素

长期压力或情绪低落可能导致动力下降,表现为对日常事务兴趣减退。持续焦虑或抑郁情绪会影响大脑多巴胺分泌,降低行为主动性。建议通过心理咨询或正念练习缓解情绪压力,必要时可遵医嘱使用抗抑郁药物如盐酸氟西汀胶囊、草酸艾司西酞普兰片等。

2、生理状态

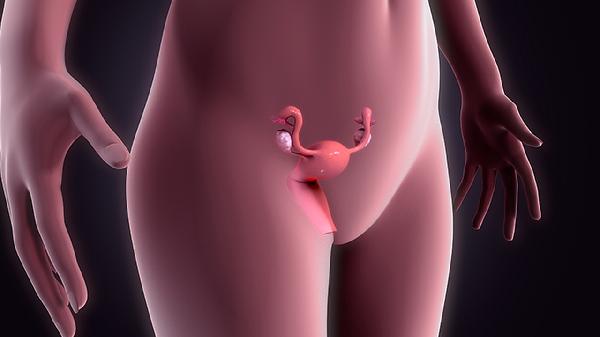

甲状腺功能减退、贫血等疾病会导致机体代谢率降低,引发持续性疲劳感。女性经期激素波动或更年期综合征也可能伴随精力减退。建议进行甲状腺功能检查,贫血患者可补充琥珀酸亚铁片,同时保证每日7-8小时高质量睡眠。

3、环境变化

冬季光照不足或长期室内工作可能影响生物钟调节,导致昼夜节律紊乱。工作环境噪音干扰或人际关系紧张也会消耗心理能量。建议每日接触自然光30分钟,使用白噪音改善睡眠环境,必要时调整工作节奏。

4、慢性疾病

糖尿病前期血糖波动或慢性疲劳综合征患者常出现不明原因的倦怠感。这类情况可能伴随肌肉酸痛、注意力不集中等症状。建议监测空腹血糖,慢性疲劳患者可遵医嘱使用维生素B12注射液配合认知行为治疗。

5、药物副作用

部分抗过敏药如氯雷他定片、镇静类药物的不良反应包含嗜睡症状。长期使用质子泵抑制剂可能影响镁离子吸收,间接导致乏力。用药期间出现明显倦怠应咨询医生调整用药方案,避免自行停药。

建立规律的作息时间表,保证蛋白质和复合碳水化合物的均衡摄入,每周进行3-4次有氧运动。当懒散状态持续超过两周并影响正常生活时,建议到内分泌科或心理科进行系统检查,排除器质性疾病。日常生活中可设置小目标逐步恢复行动力,避免过度自我苛责。