避讳是一种社会文化现象,指在特定场合或关系中刻意回避某些话题、行为或表达方式,主要涉及性、死亡、隐私等敏感领域。这种现象的形成与传统文化、道德观念、心理防御机制密切相关,常见表现有语言替代、行为规避、话题转移等。

1、文化禁忌:

避讳源于古代图腾崇拜与宗教禁忌,例如中国传统社会对性话题的隐晦表达,或西方文化中对死亡直述的回避。儒家“非礼勿言”思想强化了性话题的避讳传统,而宗教中关于纯洁性的教义也塑造了特定避讳规范。

2、心理防御:

人类通过避讳机制缓解焦虑感,如用“走了”代替“死亡”能减轻对消亡的恐惧。性话题的避讳则与羞耻心理相关,大脑杏仁核会对敏感信息产生警觉反应,促使个体主动规避。

3、社交礼仪:

现代社交中避讳体现为尊重边界,例如不询问收入、年龄等隐私问题。两性交往初期回避直接性话题也属于关系发展的缓冲策略,有助于建立舒适感。

4、代际差异:

年轻群体对传统避讳事项接受度更低,但会形成新避讳范畴,如职场中避免讨论政治立场。调查显示00后对网络隐私的避讳意识比60后强47%。

3、功能演变:

原始避讳多具迷信色彩,现代避讳更侧重社会功能。医疗场所用专业术语替代直白疾病描述,既保护患者心理,也维持专业形象。

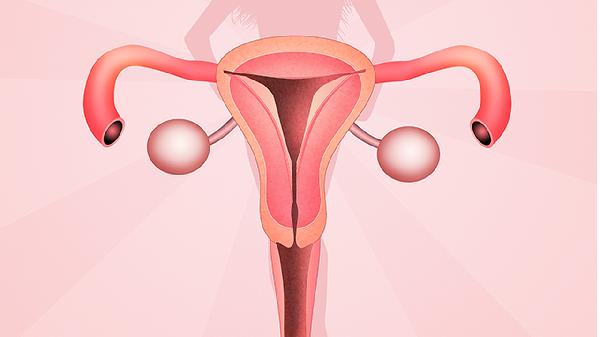

理解避讳现象需结合具体文化背景,适度避讳能维护社会和谐,但过度避讳可能阻碍健康沟通。建议通过教育普及科学知识,用“月经”代替“例假”等规范化表述,在尊重文化传统的同时推动理性讨论。日常交流可观察对方反应判断话题敏感度,重要健康问题仍建议专业渠道咨询。