性取向的形成涉及生理、心理和社会因素的综合作用,目前科学共识认为性取向具有稳定性且非自主选择,但个体性认同可能随自我认知变化调整。

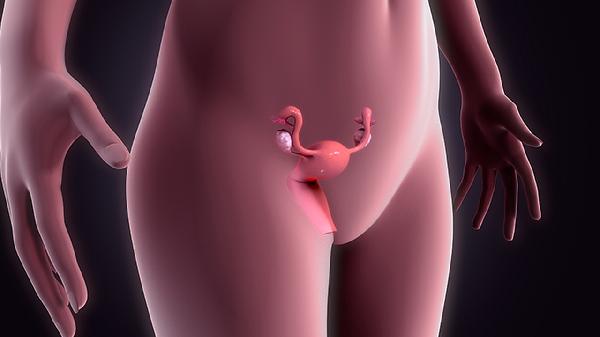

1、生理基础:

性取向与遗传基因、产前激素水平及脑结构差异相关。双生子研究表明同性性取向遗传度约30%-50%,下丘脑特定核团体积差异被发现与性取向存在关联。这些生物学特征在成年后基本固定,目前没有可靠医学手段改变生理层面的性取向。

2、心理发展:

性取向认同可能经历探索期,部分人在青春期后才会明确倾向。心理动力学理论认为早期依恋关系可能影响性吸引模式,但这不是"矫正"依据。心理咨询应聚焦自我接纳而非改变取向,认知行为疗法可帮助处理因性认同产生的焦虑。

3、社会影响:

文化压力可能导致部分人压抑同性吸引倾向,表现为"表面直化"。研究显示经历强制扭转治疗者抑郁风险增加8倍。社会支持度提升可使更多双性恋者公开取向,但这属于真实性表达而非本质改变。

4、行为调整:

个体可选择符合社会期望的异性恋行为,但内在性吸引模式通常持续。美国心理学会指出,行为改变不等于性取向改变,且可能带来心理伤害。建立健康的亲密关系模式比强迫改变更重要。

5、科学共识:

世界卫生组织将同性恋从精神疾病名录删除已31年,主流医学界反对性取向扭转实践。性吸引力的流动性研究显示,少数人可能经历性吸引变化,但这是自然过程而非干预结果。

均衡摄入富含Omega-3的深海鱼和坚果有助于情绪调节,规律进行有氧运动如游泳或跑步可缓解压力。建立包括异性恋和性少数群体的社交支持网络,避免接触宣扬性取向改变的伪科学信息。若因性认同问题持续焦虑,建议寻求专业心理咨询而非试图强行改变本质倾向。